لم يكن القرآن في تلك الأيام درسًا نؤديه، بل كان مأوىً نؤوب إليه؛ نذهب لنستريح من الدنيا، لا لنضيف عليها عبئًا جديدًا.

كان الزمان وئيدًا يفيض بالسكينة، لا تنهبه الشاشات ولا تفتّته التنبيهات، كانت الحلقة هي النقطة التي يتوقف عندها العالم ويبدأ عندها الصفاء؛ لا لفخامة في البنيان، بل لأن الصدور كانت رحبة، خاليةً من كل شيء… إلا منه.

قبل أن تتشكّل جمعية الذكر الحكيم بصورتها المعروفة، كانت الفكرة تنمو بصمت، كغرسٍ يتعهدُه الصبر.

في شتاء 1999، جلس شاكر خميس مع عادل الملا، لا بحثًا عن إطارٍ رسمي، بل استجابةً لوجعٍ مشترك وحلمٍ نبيل: أن يجتمع تعليم التجويد، وأن يعود القرآن مقصدًا تُشدّ إليه القلوب، لا موعدًا يُزاحم غيره.

لم يبدأوا بضجيج الإعلانات، بل بلمسة وفاء، جاءت مسابقة الذكر الحكيم الأولى مطلع عام 2000، لا كمجرّد منصة للأصوات الرخيمة، بل كتظاهرة حنين..

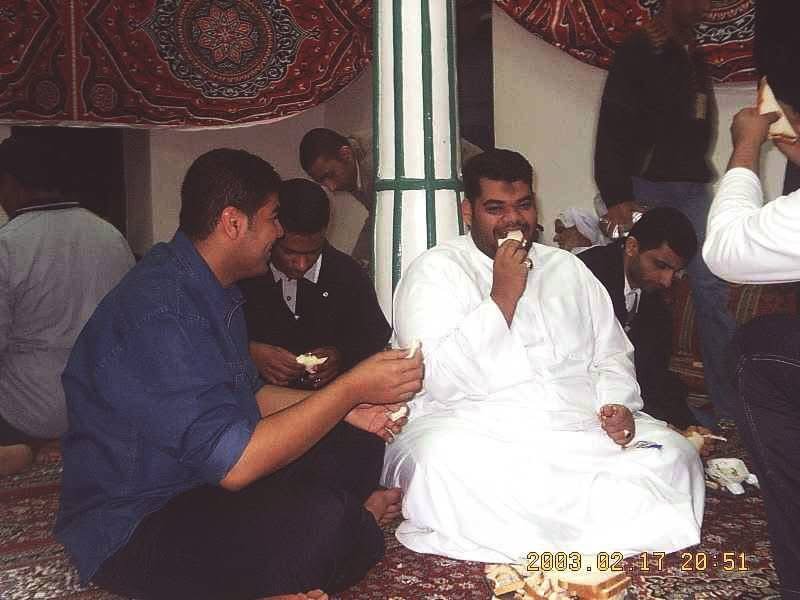

جاء المتسابقون من مختلف مناطق البحرين، وجاء الناس ليغسلوا أرواحهم بالإنصات، ويشهدوا أن للقرآن جلالًا يخطف القلوب.

هناك، في تلك الهيبة الهادئة، بدأتُ أتشكّل، لم أكن أعي أنني أعيش لحظة تأسيس، بل كنت أعيش حالة.

انسللت من دروس تعليم الصلاة لأجد نفسي مدفوعًا بحبٍّ فطري نحو الذكر الحكيم، لم يغرني إعلان، ولم يقيدني تسجيل؛ كان شعورًا دافئًا يقول لي: أنت تنتمي إلى هنا.

في ذلك الزمن، كانت السنابس كلها قرآنًا، المساجد حلقات تتجاور، والأبواب مشرعة لكل طارق، لم أحبس نفسي في حلقة واحدة؛ كنت أبدأ من حلقة إلى أخرى، ثم أمضي، لم يكن الالتزام ما يقودني، بل شغفٌ صامت.

جلست بين يدي المرحوم الحاج علي البربري، والحاج علي طريف، ومررت بحلقاتٍ لم تكن تَعِدُ بشيء سوى الإخلاص، وفي تلك المساحات الهادئة، تشكّلت ذاكرتنا القرآنية على أيدي رجال نحمل لهم اليوم فخر الانتماء قبل شرف الذكر:

عادل الملا، شاكر خميس، ميرزا العريبي، علي مراد، جابر راشد، حسن المعلمة، عبدالله عمران، سلمان علي، عبدالرسول الفالي، أحمد الفردان وغيرهم ممن يسكنون الذاكرة وإن غابت أسماؤهم عن السطر.

لم يكونوا مجرد معلمين، بل سيرةً حيّة تُرى؛

كل نبرة، وكل صمت، وكل صبر، كان درسًا في كيف يُعاش القرآن قبل أن يُتلى.

كبر الحلم، ومعه كبرت التضحيات؛ يذكر ميرزا العريبي عن عناء البحث عن مقر، وعن ملاحقة الموافقات، وفي ديسمبر 2002، أُشهرت الجمعية رسميًا، لم نشعر يومها ببرودة المؤسسات، بل شعرنا أننا أخيرًا وضعنا أمانتنا في مكانٍ لا يُخيفه الغد.

مرّ العمر، وتوّجت رحلتي بالحصول على رواية حفص عن عاصم، ثم دارت الأيام لأقف اليوم معلّمًا ومجازًا في المكان ذاته الذي كنت فيه يومًا طالبا، أنظر في وجوه الطلبة الجدد، فأبتسم لذاكرة لا تشيخ.

أقارن بين الأمس واليوم، والقلب يسأل:

هل ما زال القرآن عندنا واحة نسكن إليها؟

أم صار منهجًا نخشى رسوبه؟

القرآن ليس 45 دقيقة تنتهي،

ولا شهادة تُعلّق على الجدار،

ولا حبيس غرفة مغلقة،

بل نبض يُهذّب السلوك، ورفيق يُغيّر شكل الحياة من الداخل.

تلك هي الروح التي أسرت قلوبنا أول مرة،

وتلك هي الأمانة التي نحملها اليوم:

أن نعلّم القرآن ليعيش فينا، لا لننتهي منه؛

أن يكون أسلوب حياة… لا موعدًا في جدول.

هكذا كُتب السطر الأول في الذكر الحكيم،

ومازال يُكتب… كلما تعلّم أحدهم القرآن ليحيا به